杜甫的漂泊岁月

杜甫虽然出生在一个官僚家庭,但是个官二代,但由于家道中落,一生仕途不顺,屡受打击。像长安十年,杜甫为谋官历尽艰辛,受尽屈辱;大到被权相耍弄,小到残杯冷炙,蔬食不饱。36岁那年,杜甫参加玄宗的特科考试,却因权相李林甫操纵考试,竟一个不取,反而上表祝贺玄宗称“野无遗贤”,似乎天下能人皆被延揽,剩下的都是草莽之辈。杜甫兴冲冲而来,心悬悬而去,受到了无情愚弄。

杜甫原本雄心勃勃、理想远大,但造化弄人,年过而立却仍无立身之处,经常为吃饱肚子而四处奔波。754年,诗人家居长安城南的少陵地区遭遇特大的雨灾,米价飞涨,诗人在长安无法生活,只好将妻儿迁至奉先县去谋生。更为可悲的是759年诗人一年就迁移了四次,从洛阳到华州、秦州、同谷,直到四川的成都。诗中写道:“奈何迫物累,一岁四行役!”可见诗人奔波之苦。

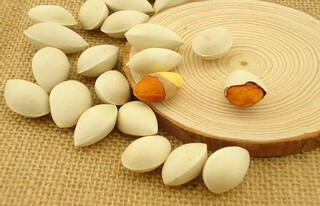

杜甫当初决定去同谷时,因为得到同谷县令的信,说此地盛产一种薯类,吃饭问题好解决,但去后情况并不乐观。在《同谷七歌》中写道:“有客有客字子美,白头乱发垂过耳。岁拾橡栗随狙公,天寒日暮山谷里。中原无书归不得,手脚冻皴皮肉死。”手脚冻僵的杜甫苦苦寻找“橡栗”,这是一种不好吃的苦栗子,在庄子“齐物论”中养猴子的“狙公”就拿这个给猴子选择“朝三”还是“暮四”。可见诗人的生活是饥寒交迫、狼狈不堪的。所以杜甫住了一个多月便离开,继续流动了。

李白与杜甫都经历过漂泊迁移的生活,但杜甫的情况更为困难。李白漂泊时,常常是一条光棍汉,一人吃饱全家不饿。有多少人花多少的钱,穷点富点,日子都好对付,何况自己账户上有“五花马,千金裘”,手里有钱,心里也不慌。而杜甫在安史之乱后到了哪里都是老婆孩子一大帮,经常瓮中无米,灶头无烟,连饿死孩子的惨剧都发生过。